- FREE

読売新聞で席を並べていた作家の堂場瞬一と、「売れる小説」の条件について話したことがある。一に賞をとった本、二に映像化された本、三はXファクターというのが彼の考えだった。

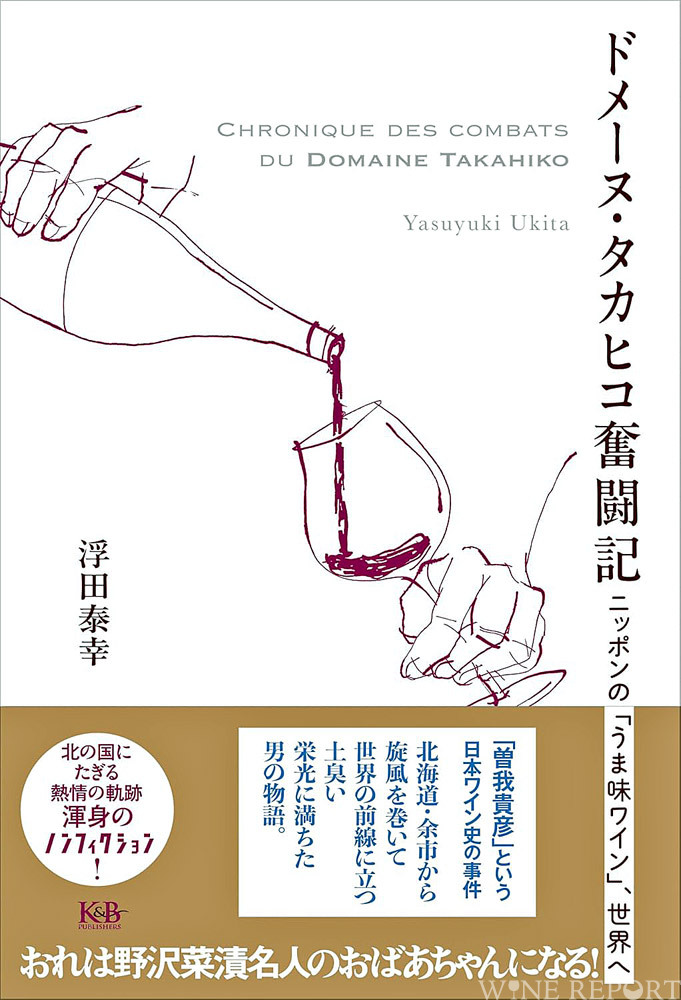

ワインジャーナリスト浮田泰幸さんの『ドメーヌ・タカヒコ奮闘記 ニッポンの「うま味ワイン」、世界へ』は小説ではないから条件は異なるが、売れる書物に欠かせない条件を備えている。タイミングである。日本だけでなく世界のワイン愛好家がドメーヌ・タカヒコのワインを探している。造り手の曽我貴彦がどんな人物か知りたがっている。その熱い欲求に応えている。

世界の有名ワイン産地が形成された背景には様々な歴史がある。ブルゴーニュなら修道僧、ボルドーなら貴族と商人、ナパヴァレーなら農家とインテリ。どの産地も出来上がるまでに世紀をまたぐ時間がかかっている。

革命家タカヒコはわずか十数年で余市を世界のワイン地図に乗せようとしている。それを可能にした原動力は彼の好奇心と情熱と挑戦心、そして志である。ワインを造る忙しい時間をぬって、余市をワイン産地に育てようと、就農者を集め、観光で耳目を集めた。ワイン文化が根付いていない日本のワインに世界の目を向けさせた。強烈な磁力に惹きつけられるように造り手が集まった。

彼を取り巻く造り手、フランスで会ったヴィニュロン(栽培醸造家)、フォロワーの弟子たちへの入念な取材に基づいたルポでもある。ドメーヌがどのように発展し、世界で受け入れられるようになったのか。ナチュラルワインの台頭を背景にとらえながら、ち密に点描した天井絵のようだ。地を這うように集めた情報を構築して、スケールの大きな物語に仕立てた。

バブル期に日本企業がボルドーやナパでワイナリーを買収してワイン造りを学んだエピソードに、興味深い描写がある。著者はそこでこう語る。

<彼らが環境の異なる産地で訊くべきだったのは、何をしているかではなく、なぜそれをしているかだったのではないか>

うま味で世界と勝負するようになったタカヒコのワイン造りも、こうした自問自動の連続だった。手法の模倣ではなく、理由を掘り下げる。そこから雨の多い冷涼な北海道に適したワイン造りの道が開けた。

タカヒコと仲間たちの歩みはこの20年間の日本ワインの発展史でもある。そのうねりは現在進行形で各地にも飛び火している。10年後、20年後には「タカヒコ以前と以後」と呼ばれる時代がきているかもしれない。

栽培や醸造の絡むエピソードは初心者にはわかりにくいかもしれないが、充実した脚注を読み合わせればうっすらとイメージが浮かぶだろう。著者の軽快な文体はワイン本にあるハードルを可能な限り低くしている。

本書を読んで、ワインを知りたくなる、あるいはワイン造りに関わりたくなる読者も出るかもしれない。よく練られた小説のようにページをめくる手が止まらない。読み終えるのが惜しいワイン物語である。何度でも読み返したくなる。そのたびに発見があるだろう。

K&Bパブリッシャーズ。1980円。

購読申込のご案内はこちら

会員登録(有料)されると会員様だけの記事が購読ができます。

世界の旬なワイン情報が集まっているので情報収集の時間も短縮できます!